BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kolom OPINI – Artikel berjudul “Aksara dan Bahasa yang Pernah Ada dan Pernah Dipakai di Tatar Sunda (Bagian 1)” ini merupakan karya “Yudhistira Purana Shakyakirty” alias Mang Ujang Laip yang ditulis dalam rangka memelihara budaya Sunda yang dikenal luhur dan masih relevan diterapkan pada masa kini. Selain dikenal sebagai budayawan, pria yang menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat, Pengawas dan Pembina (DP3) Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) dan Pimpinan Komunitas Aksara dan Seni Budaya “Gentra Pamitran”.

Aksara dan Bahasa dalam Prasasti

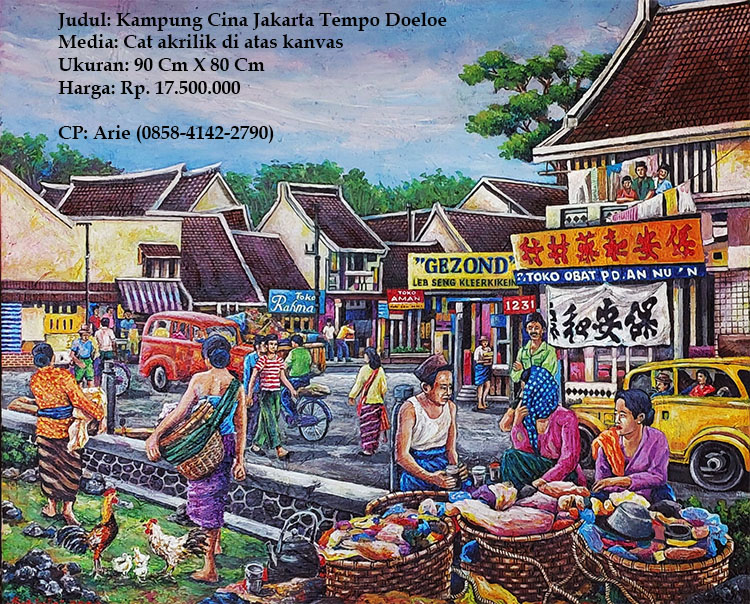

Terkait dengan aksara dan bahasa yang pernah ada dan pernah dipakai ditatar Sunda dapat kita telusuri dengan banyaknya peninggalan-peninggalan leluhur kita di tatar Sunda, di antaranya peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang berdiri sejak 358 Masehi oleh Jaya Singawarman yang ditikahkan dengan putri sulung Dewawarman VIII, Raja Salakanagara, yaitu Dewi Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau lebih dikenal dengan nama Dewi Minawati yang membuka wilayah di sekitar Bekasi sekarang yang diberi nama Taruma desya atau Desa Taruma.

Dalam kurun waktu 10 tahun Desa Taruma semakin berkembang. Kemudian pada 358 Masehi berdirilah Kerjaan Tarumanagara yang didirikan oleh Jaya Singawarman. Ia berkuasa selama 24 tahun yaitu dari 358 – 382 Masehi. Kemudiania diganti oleh putranya yang bernama Dharmayawarman dan berkuasa selama 13 tahun yaitu dari 382 -395 M.

Aksara dan bahasa, baru dapat ditelusuri dari peninggalan Zaman Raja Tarumanagara ke III yaitu Purnawarman (395 – 434 M) yang merupakan raja paling terkenal dan berjasa dalam sejaah kerajaan ini. Ia membangun ibu kota baru pada tahun 397 M yang diberinama Sundapura, dan untuk pertamakali kata Sunda dipakai, itupun berupa prasasti-prasasti.

Aksara yang dipahatkan pada prasasti-prasasti tersebut adalah aksara Pallawa Awal. Pada masa Kerajaan Tarumanagara terdapat tujuh prasasti, yaitu Prasasti Tugu, Pasir Awi, Ciaruteun, Kebon Kopi I, Muara Cianten, Jambu atau Pasir Koleangkak, dan Lebak atau Cidanghiang yang tersebar mulai dari Cilincing (Jakarta), Bogor sampai Pandeglang. Semua prasasti tersebut ditulis dengan aksara Pallawa Awal dengan Bahasa Sanskerta.

Kemudian di Situs Batujaya, Karawang ditemukan delapan prasasti yang ditulis dalam Aksara Pallawa Akhir dengan bahasa Sanskerta. Dalam bukunya berjudul “Kompleks Percandian Batujaya: Rekonstruksi Sejarah Kebudayaan Daerah Pantau Utara Jawa Barat”, Hasan Djafar membandingkan aksara prasasti-prasasti yang ditemukan di Batujaya dengan prasasti-prasasti Buddhis koleksi Museum Nasional, Jakarta yang telah dibahas oleh J.G. de Casparis (1956: 48).

Menurut Hasan Djafar, dilihat dari paleografinya ada kedekatan paleografi antara prasasti-prasasti tersebut sehingga disimpulkan bahwa prasasti-prasasti Batujaya itu berasal dari masa Tārumānagara, yaitu sekitar abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi.

Setelah Kerajaan Tarumanagara hilang dari percaturan sejarah Nusantara, kerajaan yang muncul di Jawa Barat adalah kerajaan Sunda. Prasasti pertama dari Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II atau prasasti Rakryan Juru Pangambat yang ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor.

Prasasti Kebon Kopi II ditulis dalam aksara Pallawa Akhir (Later Pallava script) dengan bahasa Melayu Kuna (Bosch,1941: 49–590; Djafar, 2011b: 19). Angka tahunnya berbentuk candrasangkala yang dibaca terbalik, yaitu dari belakang ke depan “kawi hāji pañca pasāgi” atau 854 Śaka (932 Masehi).

Jika membaca dari depan ke belakang maka angka tahunnya adalah 458 Śaka (526 Masehi), padahal secara paleografis prasasti Kebon Kopi II jelas sekali menunjukkan aksara dari masa Pallawa Akhir bukan aksara dari masa Pallawa Awal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti Kebon Kopi II sekarang sudah hilang dan satu-satunya sumber yang ada adalah foto OD 6888. Isinya mengenai pengembalian kekuasaan raja Sunda (“barpulihkan hāji sunda”).

Setelah aksara Pallawa, aksara dan bahasa yang dituliskan pada prasasti-prasasti adalah aksara Jawa Kuna. Sampai sekarang ini ada empat prasasti yang menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuna yang ditemukan di Jawa Barat, yaitu prasasti Mandiwunga (Aksara dan bahasa Jawa Kuno), Sanghyang Tapak I dan II, serta prasasti Sadapaingan, yang ditulis dengan aksara “kuadrat”yang umum ditulis pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kaḍiri (abad ke-12 M).

Angka tahun yang ditulis pada kentongan ini berupa candrasangkala yang berbunyi janma bhuta sa rat, artinya manusia (bernilai 1), raksasa (bernilai 5), satu (bernilai 1), dunia (bernilai 1). Dengan demikian angka tahun dalam kentongan tersebut adalah 1151 Śaka (1229 M)..

Prasasti-prasasti yang ditulis dalam aksara dan Bahasa Sunda ditemukan di Situs Astana Gede, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Ciamis. Ada enam prasasti batu yang terdapat di situs ini yang disebut dengan prasasti Kawali I, Kawali II, Kawali III, Kawali IV, Kawali V, dan Kawali VI. ditulis dalam aksara dan Bahasa Sunda Kuna.

Prasasti yang sezaman dengan prasasti Kawali adalah Prasasti Rumatak atau Prasasti Gegerhanjuang yang berangka tahun 1333 Śaka (1411 M). Prasasti ini ditemukan di Bukit Gegerhanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Prasasti Rumatak sekarang disimpan di Museum Nasional, Jakarta dengan No. Inventaris D.26.

Selain Prasasti Kawali, prasasti di Jawa Barat yang ditulis dengan aksara dan Bahasa Sunda Kuna adalah prasasti Kebantenan yang ditemukan di Desa Kebantenan, Bekasi. Prasasti Kebantenan dituliskan pada lima lempeng tembaga dan tidak berangka tahun. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Sang Jayadewata (1482–1521 M) yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Prasasti Kebantenan sekarang menjadi koleksi Museum Nasional, Jakarta dengan no. inv. E42a-b, E43, E44, dan E45.

Ada dua prasasti lainnya yang dikeluarkan oleh Sri Baduga Maharaja, yaitu prasasti Batutulis dan Huludayeuh. Bentuk aksara Sunda Kuna yang dipakai pada penulisan prasasti-prasasti tersebut agak sedikit berbeda bentuknya dengan aksara Sunda Kuna, karena itu Hasan Djafar menyebutnya sebagai aksara tipe “Jawa Kuna” (Djafar, 2011a: 2).

Prasasti Batutulis ditemukan di Bogor, sampai sekarang masih di situ. Angka tahunnya ditulis dalam bentuk candrasangkala“pañca pandawa ŋĕ(m)- ban bumi” atau tahun 1455 Śaka (1533 Masehi). Sementara Prasasti Huludayeuh ditemukan di Dusun Huludayeuh, Desa Cikalahang, Kecamatan Dukuhpuntang, Cirebon. Prasasti Huludayeuh tidak berangka tahun tetapi menyebut nama Raja Śrī Baduga Mahārāja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Śrī Sang Ratu Dewata.

Prasasti lainnya adalah prasasti angka tahun yang dituliskan pada arca batu. Prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Cikapundung ini berangka tahun 1363 Śaka (1441 M). Prasasti-prasasti batu lainnya adalah prasasti yang dituliskan pada tempayan batu yang berasal dari Pasir Datar, Sukabumi dan prasasti Nyalindung, keduanya disimpan di Museum Nasional, Jakarta. (Bersambung). (Mang Ujang Laip).

***

Judul: Aksara dan Bahasa yang Pernah Ada dan Pernah Dipakai di Tatar Sunda (Bagian 1)

Penulis: Yudhistira Purana Shakyakirty alias Mang Ujang Laip

Editor: JHK